dermatology 一般皮膚科(保険診療)

- HOME

- 一般皮膚科(保険診療)

ニキビ

アトピー性皮膚炎

アトピー性皮膚炎とは

アトピー性皮膚炎は、かゆみのある湿疹が良くなったり悪くなったりを繰り返す、慢性的な皮膚の病気です。皮膚のバリア機能が低下していることで、乾燥やアレルギー、摩擦、ストレス、気温の変化など、さまざまな刺激に敏感に反応しやすくなります。

子どもから大人まで幅広く見られ、日常生活に支障が出ることもありますが、治療やスキンケアをしっかり行うことで症状を落ち着かせることができます。

当院では、患者さまお一人おひとりの肌の状態や生活環境に合わせて、無理のない継続可能な治療とケアをご提案しています。どうぞお気軽にご相談ください。

アトピー性皮膚炎の治療

アトピー性皮膚炎の治療は、外用薬・内服薬・注射薬を症状の程度や部位、ライフスタイルに合わせて使用します。

外用薬

ステロイド外用薬

炎症を素早く抑える外用薬で作用の強さに段階があります。

症状や部位に応じて適切な強さの薬剤を選び、必要な期間使用することで、効果と安全性のバランスを保ちながら治療を行います。

非ステロイド外用薬

プロトピック軟膏

免疫の過剰な働きを調整することで炎症を抑える、ステロイドを含まない外用薬です。小児用(0.03%)と成人用(0.1%)があり、2歳以上の方に使用できます。

使用初期にはヒリヒリ感や熱感を感じることがあります。

コレクチム軟膏

炎症のシグナルであるJAK(ヤヌスキナーゼ)を抑え外用薬です。生後6か月以上の方に使用できます。

モイゼルト軟膏

炎症に関与する酵素PDE4(ホスホジエステラーゼ4)を阻害することで、サイトカインの産生を抑え、炎症を抑制する外用薬です。生後3か月以上の方に使用できます。

ブイタマークリーム

AhR(アリールハイドロカーボン受容体)を活性化することで、皮膚のバリア機能を調整し、炎症を抑える非ステロイド外用薬です。12歳以上の方に使用できます。

内服薬

抗アレルギー薬

かゆみやアレルギー反応を抑える内服薬です。症状やライフスタイルに合わせて使用します。

シクロスポリン

免疫の働きを調整することで炎症を抑える内服薬です。外用薬や抗アレルギー薬で効果が不十分な方に使用します。使用中は定期的な血液検査が必要です。

ステロイド

症状が急激に悪化し、日常生活に支障が出るほど炎症やかゆみが強い場合に一時的に使用することがあります。

注射薬

外用薬や内服薬で効果が得られない方に対して、注射薬も選択肢となります。

デュピクセント

IL-4・IL-13という炎症性サイトカインを抑えます。2週間に1回、ご自宅で注射します。

ミチーガ

かゆみに関与するIL-31を抑える薬です。4週間に1回、ご自宅で注射します。

アドトラーザ

IL-13の働きを抑える薬です。2週間に1回、ご自宅で注射します。

当院では、外用薬・内服薬・注射薬などを患者さまの症状やライフスタイルに合わせてご提案いたします。まずはお気軽にご相談ください。

湿疹・かぶれ

湿疹・かぶれとは

湿疹・かぶれは、皮膚にかゆみを伴う発疹、赤み、乾燥や皮むけなどの症状が現れる炎症性の皮膚疾患で、よくみられる疾患のひとつです。

原因はさまざまで、外からの刺激や、アレルギー反応、乾燥、摩擦、汗、ストレス、体質などが関係しています。特定の物質に触れることで起こるアレルギー性接触皮膚炎がみられることもあります。

一度湿疹が出ると、かゆみによって掻くことで皮膚が傷つき、さらに炎症が悪化するという悪循環が起きやすく、放置することで慢性化することがあります。

当院では薬物療法に加え、スキンケアや生活指導を通じて、症状の改善と再発予防を目指した診療を行っています。

湿疹・かぶれの治療

症状の程度・発症部位などに応じて、外用薬や内服薬で治療を行います。

外用薬

炎症を抑えるために、ステロイド外用薬を使用します。

ステロイドには強さの違いがあり、strongestからweakまで5段階に分類されています。皮膚の部位や症状の程度に応じて、適切なランクの薬剤を選択します。

皮膚の乾燥を防ぐ保湿剤(ヘパリン類似物質、ワセリンなど)も併用することがあります。

内服薬

症状やライフスタイルに応じて、抗アレルギー薬を使用します。

湿疹・かぶれは多くの方にみられる症状ですが、適切な治療とケアを継続することで、症状の改善と再発予防を目指すことができます。

じんましん

じんましんとは

じんましんは、皮膚に突然あらわれる赤みやふくらみ(膨疹)とかゆみを特徴とします。

出現してから数時間以内に自然に消えることが多いです。原因はさまざまで、食べ物や薬、寒暖差、発汗、ストレスなどが引き金となることもありますが、約7割の方がはっきりとした原因が見つからない、特発性のじんましんです。

当院では、内服薬や生活面での工夫など、症状に合わせた治療を行っています。

主なじんましんの原因と種類

特発性じんましん

じんましんの中で最も多いタイプで、はっきりとした原因がわからないまま繰り返し出るものです。ストレスや疲れ、体調の変化などが関係していることもあります。

物理性じんましん

皮膚に何らかの物理的な刺激が加わることで出るじんましんです。

たとえば、こすれる・冷たいものに触れる・日光に当たる・締めつけるなどの刺激で症状が現れます。刺激を避ける工夫が大切になります。

アレルギー性じんましん

特定の食べ物や薬、虫刺されなどが原因であらわれるじんましんです。

原因物質を体に取り入れてから短時間のうちに症状が出ることが多く、時に全身症状を伴うこともあります。早めの診察と、原因の特定が重要です。

コリン性じんましん

運動、入浴や緊張などで汗をかいたときに出るタイプで、発汗がきっかけとなるじんましんです。細かいブツブツが広がり、かゆみやピリピリした痛みが出ることがあります。

じんましんの治療

内服薬

特発性じんましんの治療では、抗ヒスタミン薬の内服が基本となります。かゆみや発疹の出現を抑える作用があり、症状の頻度や強さに応じて、薬の種類や服用量を調整します。

生活上の注意

じんましんは、疲れ・ストレス・アルコール・発汗・こすれなど、日常的な刺激によって悪化することがあります。

明らかな誘因がわかっている場合には、それらを回避することで症状の安定につながります。

いぼ

ウイルス性いぼ(尋常性疣贅)とは

尋常性疣贅は、「ヒト乳頭腫ウイルス(HPV)」の感染によって皮膚に生じるウイルス性のいぼです。徐々に大きくなったり、数が増えたりすることがあります。

HPVは目に見えないほど小さな皮膚の傷から体内に入り込み、皮膚の深い部分に感染して発症します。感染経路としては、人との直接的な接触のほか、プールや温泉、ジムなどでの間接的な接触によってうつることもあります。

いぼの診断

視診で比較的診断がつきやすく、表面が乳頭状に盛り上がった角化性の結節が特徴です。足の裏では盛り上がらず、角質が厚くなっているようにみえることもあり、たこや魚の目との鑑別が必要です。

いぼの治療

液体窒素凍結療法

治療の第一選択として最も行われている治療法です。1〜2週ごとに複数回の治療を行います。

サリチル酸外用療法

サリチル酸外用薬は角質を柔らかくして剥がれやすくする作用があり、その効果によりいぼの改善を促すだけでなく、免疫の働きを活性化する作用により、いぼに対する体の抵抗力を高めると考えられています。

液体窒素凍結療法との併用が行われることもあります。

その他

難治性の場合、ヨクイニン内服や活性型ビタミンD3外用などの治療方法もあります。

ウイルス性以外のいぼ

脂漏性角化症(老人性疣贅)

脂漏性角化症は、高齢者に多く見られる良性のいぼで、皮膚に褐色調の結節があらわれます。加齢や、日常的な紫外線の影響によるものと考えられています。

軟性線維腫

軟性線維腫は、首や脇の下などにできる柔らかいいぼです。摩擦、紫外線、加齢などが原因と考えられています。

たこ、魚の目

たこ(胼胝)魚の目(鶏眼)とは

たこや魚の目は、皮膚の一部に繰り返し圧力や摩擦がかかることで、角質が硬く厚くなってできる皮膚のトラブルです。

たこ:角質の厚みが増した状態です。痛みを伴うことは少ないものの、歩く時の違和感や疲れやすさにつながることがあります。

魚の目:硬くなった角層が芯のように皮膚の深くまで入り込み、押すと強い痛みを感じることがあります。

たこ・魚の目の原因

主な原因は、同じ部位に長時間・繰り返し加わる圧力や摩擦です。次のような日常的な要因が、たこや魚の目を引き起こす原因になります。

- サイズの合わない靴(きつい・ゆるい)

- ヒールの高い靴や硬い靴底

- 長時間の正座や立ち仕事

- 足の骨格の問題(外反母趾や扁平足など)

- 歩き方や体重のかけ方のくせ

- 手作業や楽器演奏など、同じ動きを繰り返すこと(ペンだこなど)

たこ・魚の目の治療

原因の除去

たこや魚の目を繰り返さないためには、原因となる圧力や摩擦を避けることが大切です。靴の見直しやフットパッドの使用、長時間の歩行を避けるなど、生活習慣を工夫が予防には効果的です。

角層除去(削る処置)

専用の器具を使って、厚くなった角質や芯をやさしく取り除きます。痛みがある魚の目も、芯をしっかり除去することで症状が和らぎます。

貼り薬(サリチル酸)

サリチル酸などを含む貼付剤で角質を柔らかくし、除去をしやすくする治療です。

多汗症

多汗症とは

多汗症とは必要以上に汗をかく状態で、日常生活に支障をきたす場合があります。全身の発汗が増加する「全身性」と、体の一部のみの発汗が増加する「局所性」に分類されています。

また、原因がはっきりしない「原発性」と、他の疾患の影響で起きる「続発性」があります。

原発性局所多汗症

原発性局所多汗症は、皮膚の特定の部位(手掌、足底、腋窩、頭部・顔面)に過剰な発汗が認められる状態です。

原発性局所多汗症 診断基準

- 最初に症状がでるのが25歳以下であること

- 対称性に発汗がみられること

- 睡眠中は発汗が止まっていること

- 1週間に1回以上多汗のエピソードがあること

- 家族歴がみられること

- それらによって日常生活に支障をきたすこと

判定方法

上記の項目のうち、2項目以上に該当する場合、原発性局所多汗症と診断されます。

(明らかな原因がなく、6カ月以上認められる場合)

原発性腋窩多汗症

脇に左右対称的な過剰な発汗がみられる状態です。多くの場合、思春期の頃に自覚され、汗が衣服に染み出すことで見た目や対人関係に影響を及ぼし、日常生活に不便を感じることがあります。

原発性手掌多汗症

手のひらに過剰な発汗がみられる状態です。多くの場合、小学校就学前後から自覚され、手のひらが湿って冷たい状態となるため、書き物やパソコン操作などの日常生活や学業・仕事に支障をきたすことがあります。

多汗症の治療

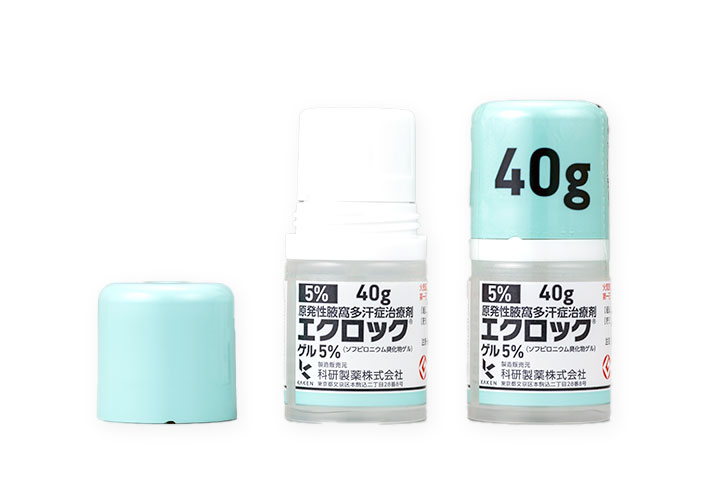

外用薬

原発性局所多汗症の治療では、保険適用の外用薬は3つの種類があります。

いずれも抗コリン薬として皮膚の汗腺に存在するムスカリン受容体に作用し、アセチルコリンの結合を阻害することで局所的な発汗のシグナルを遮断し、過剰な発汗を抑制します。

原発性腋窩多汗症

原発性手掌多汗症

内服薬

プロバンサイン

原発性局所多汗症で保険適用となる内服薬です。

抗コリン作用で体内のアセチルコリンによる働きを抑え、その結果として汗の分泌が減少します。他の治療法で効果が不十分な場合に使用することがあります。口の渇きや眠気などの副作用がみられることがあります。

ボトックス(ボツリヌストキシン)注射

ボツリヌストキシンが神経終末でのアセチルコリンの放出を阻害することで、汗腺への神経刺激を低下させ汗の量を減らします。

腋窩、掌蹠、頭部、顔面などの多汗症に対して行われています。

当院では腋窩多汗症への治療で使用しており、効果は4ヶ月から9ヶ月程度持続します。こちらは自費診療でのご案内となります。

やけど

やけどとは

やけど(熱傷)は、熱によって皮膚が損傷を受ける状態です。

皮膚のどの深さまでダメージが及んでいるかによって分類され、治癒までの期間や、跡が残るかどうかの予測に重要な指標となります。

皮膚は「表皮」と「真皮」、そしてその下の「皮下組織」に分かれており、やけどの深さにより以下のように分類されます。

やけどの深さによる分類

| 分類 | 損傷の深さ | 主な症状・特徴 | 傷跡(瘢跡) |

| I度熱傷 | 表皮のみ | 赤み、ヒリヒリ感 | 残らない |

| II度熱傷 SDB(真皮浅層熱傷) | 真皮の浅い部分 | 水ぶくれ、痛みが強い | 残らない |

| II度熱傷 DDB(真皮深層熱傷) | 真皮の深い部分 | 水ぶくれ、痛み | 残る |

| III度熱傷 | 皮下組織よりも深くまで | 白くなる、黒くなる、乾燥して硬くなる 感覚がなくなることもある |

残る |

やけどの治療

I度熱傷

皮膚の表面に炎症がある状態です。

ステロイドの外用薬を使用します。

II度熱傷

皮膚の真皮にまで損傷が及んだ状態です。

ワセリンを基材とした抗菌外用薬、皮膚潰瘍治療薬や創傷被覆材を使用します。植皮術が必要となる場合があります。

III度熱傷(皮下熱傷)

皮膚の全層と皮下組織にまで損傷が及んだ重度のやけどです。

壊死組織の除去や植皮術が必要となります。

やけどをしたときの応急処置

- やけどをしたら、すぐに流水で30分以上冷やしてください。衣類の上からやけどをした場合は、無理に脱がさず、そのまま冷やしましょう。

- 氷や保冷剤を直接皮膚にあてるのは避けてください。冷やしすぎで皮膚が傷んでしまうことがあります。

- 水ぶくれができてしまった場合は、無理に破らず受診してください。

水虫

水虫とは

水虫は、白癬菌(はくせんきん)というカビの一種が皮膚や爪に感染することで起こる感染症です。足にできる水虫(足白癬)、爪にできる爪水虫(爪白癬)が代表的で、それぞれ症状や治療法が異なります。

足水虫(足白癬)とは

足の裏や足の指の間にできることが多く、白癬菌が皮膚の角層に寄生することで、かゆみ、皮むけ、水ぶくれ、皮膚が硬くなるなどの症状があらわれます。

症状によって次のように分類されます。

趾間型

足の指の間、特に薬指と小指の間にできやすく、皮むけや白くふやける症状がみられます。

小水疱型

土踏まずや足の縁、足の指の付け根などに、小さな水ぶくれができるという特徴があります。

角質増殖型

足の裏や踵の皮膚が厚く硬くなりガサガサとしたり、ひび割れにより痛みが出ることがあります。

爪水虫(爪白癬)とは

白癬菌が爪に感染して起こる水虫です。爪が白く濁ったり、厚くなって変形したり、もろくなって欠けやすくなるのが特徴です。

足水虫と併発していることが多く、気が付かないうちに進行している場合もあります。

爪水虫は外用薬が爪の内部まで届きにくいため、必要に応じて飲み薬による治療が行われます。放置すると治りにくくなるだけでなく、周囲の方への感染源となることもあるため、早めの治療が勧められます。

どちらも、正確な診断のためには、顕微鏡検査で白癬菌の有無を確認することが大切です。

水虫の原因

水虫は、白癬菌というカビの一種が皮膚に付着・繁殖することで発症します。白癬菌は人の皮膚や爪にある角質を栄養源としているため、湿度が高く、蒸れやすい環境で繁殖しやすくなります。

また、皮膚に小さな傷があったり、長時間高温多湿な状態が続くと、白癬菌が入り込みやすくなりま

以下のような状況が、感染や発症の原因となることがあります。

- 長時間、通気性の悪い靴を履く習慣がある

- 足が汗で蒸れやすい

- スポーツジムや銭湯、プールなどを素足で利用する機会が多い

- 家庭内に水虫の方がいて、共用スリッパやお風呂マットなどを使っている

- 足の清潔が保たれていない状態が続く

水虫の治療

足水虫(足白癬)の治療

足水虫は、白癬菌を殺菌する抗真菌薬(塗り薬)を使用して治療します。

薬は水虫のある部分だけでなく、その周囲にも広めに塗ることが大切です。症状や見た目が改善しても、皮膚の奥に菌が残っている場合があるため、数ヶ月にわたって根気よく治療を続ける必要があります。

爪水虫(爪白癬)の治療

抗真菌薬の飲み薬や塗り薬を使用し、爪の状態に応じて治療方法を選びます。

〒464-0808

愛知県名古屋市千種区星が丘山手911番地

サンホシガオカ4F

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日・祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 09:30~18:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ◆ | ★ |

●:平日の診療は週1日お休みです。

◆:土曜日の診療は月1日お休みです。

★:日曜日・祝日の診療は月1回となります。

※保険診療は9:30~13:00、15:00~18:00です。

土曜日午後、日曜日、祝日は美容診療のみとなります。

名古屋地下鉄東山線「星ヶ丘駅」1番出口 徒歩20秒